文 | 那年的曹同学

三流电影讲道理,二流电影编故事,一流电影谈心绪。

1MOVIE

关于时间和孤独,是电影特别喜欢纠结的主题。

德国导演维姆·文德斯也是如此。在1984年的《德州巴黎》中,他把镜头对准了美国西部,不过在他的剧本上没有横刀立马的西部牛仔,也看不见充满雄性荷尔蒙的枪战决斗,只有一个满脸胡子拉碴,戴着脏兮兮小红帽的男人。戈壁滩荒无人烟,孤零零的山脉寸草不生,这个男人从看不见尽头的天际线走来,又向没有终点的远方走去。

男人没有姓名,忘了如何言语,身边除了一个小塑料袋外别无长物,他像是刚刚从母亲怀中孕育出的婴孩,也像是刚刚走出蛮荒的智人。人生而孤独,但是他和芸芸众生一样,注定仍将走向热闹的人间。

所以,消失四年后戴着小红帽的男人还是被弟弟找到了,他有了个世俗的名字“柴维斯”。柴维斯和弟弟一起开着汽车穿过特灵瓜沙漠,穿越白天与黑夜,回到了灯火阑珊的加州。柴维斯想起了遗忘多年的语言,也遇见了长大了许多的儿子。

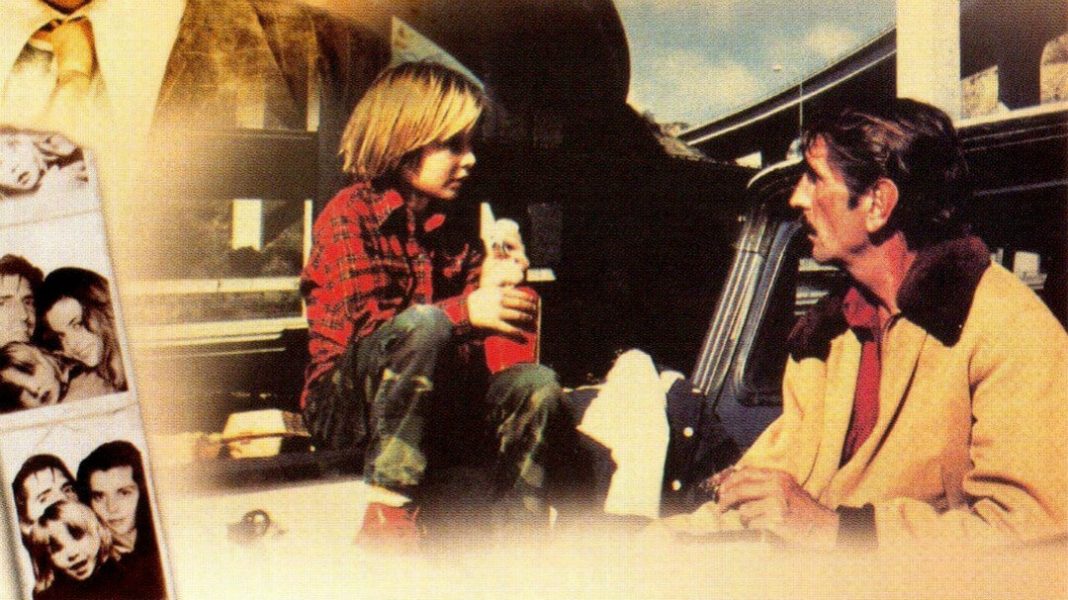

亲情的慰藉让柴维斯僵硬的面庞变得活泛起来,孤独寂寞冷变得有了温度。不过,这仍不足以消除其心中的荒漠,他还想寻找失落的爱情。于是,凭着一点点线索和微茫的希望,他带着儿子亨特再次上路了。

可是,当他终于找到朝思暮想的前妻时,两人之间已经隔了一层厚厚的玻璃了。玻璃的那头,妻子珍还是那么年轻漂亮,不过她已经坠入风尘,靠着陪聊出卖色相生活。玻璃的这头,是柴维斯落寞沧桑的脸。

最终,柴维斯还是与珍相见了。在前夫的真情讲述下,珍哭的稀里哗啦。可是柴维斯却一反常态的镇定,他为深爱的儿子做完录音留言,再把儿子的地址告诉珍之后,又独自上路了。他注定仍将孤独的漂泊下去。

很多人对柴维斯的举动表示不解,为什么他历经万难找到了珍却又要离去,为什么他要把孩子亨特留给母亲。甚至有的人,一提起他就满脸的愤怒——这家伙是个懦夫,他不愿面对现实,不愿担负责任,那么一把年纪了还是不成熟。

从世俗的角度来看,柴维斯确实不可理喻。用现实主义的思维考量,这个人物甚至有点荒诞。

拿着那么一个小塑料袋,他如何在戈壁中存活?他四年失语,如何能养活自己?这些难道是导演的破绽?

其实,文德斯想讲的不是一个关于亲情和爱情的普通故事,那样的故事好莱坞有的是。《雨人》里历经波折终于得到救赎的兄弟情,《克莱默夫妇》里让人动容略带伤感的父子情,还有走到哪里也要找我爸爸的《多莉去哪儿》……他一个德国导演可没有那样的温情、励志、正能量。相反,他的电影里充满了玻璃、荒漠和公路等元素,隐喻着隔膜、孤独和寻找等更为抽象的命题。

2玻璃

柴维斯与珍的相遇是在一个色情陪聊店。店里为了保护客人的隐私,在每一个房间安装了单向玻璃。客人能看见陪聊女郎,陪聊女郎却瞧不见客人。

每个房间都有不同的主题,有的是泳池边,有的是宾馆,有的是咖啡店。其间,不停地有男人静静地拉开门进去,又匆匆地低着头离去。他们来这里消费,大概是因为现实中有无法倾诉困境或者有无法实现的梦想。

柴维斯带着满满的回忆来了,可他深知自己不可能与珍破镜重圆。柴维斯是个传统的男人,他为了爱可以辞去工作天天守着珍的身旁,而珍却感觉失去了自由,而且她可不愿意为了虚无缥缈的爱情吃了上顿没下顿。珍想要什么,一开始柴维斯完全不知道。而等到他知道以后,发现自己依然给不了。他们之间无形的玻璃永远打不破,他们只能待在各自的世界里,最多用玻璃里面的美好想象聊以自慰罢了。

3荒漠

柴维斯一直在找德州的巴黎。从照片上看这个巴黎没有灯红酒绿、冠盖云集,只是一片荒漠。可那是他父母生他的地方,也是他和珍之间爱情开始的地方,对他来说有着不一般的意义。

德州巴黎未必是个真实的所在,它背后更多的是导演的象征性表达。柴维斯说,当年他父亲在介绍母亲时,总是开玩笑地把她的家乡“德州巴黎”简化成“巴黎”,因为他父亲希望另一半有着巴黎女郎的时尚浪漫。可事实上她的母亲只是个朴实的西部农民,与时尚之都完全不搭。

德州与巴黎的鲜明对比,隐喻着现实与理想的巨大反差,也暗示着对他人的无法理解。

每个人的经验是不可复制的,思维是独一无二的,我们看似“懂你”,懂的也许不过是些浮在水面上的冰山。我们看似亲密,但或许永远无法走进他人的内心。每一个他者对于自己来说,都是一个秘密。

上世纪七十年代中后期,轰轰烈烈的“德国新电影”运动开始衰落。作为那场运动干将之一的文德斯,迫于生计也前往美国发展。在这个商业电影的帝国里,他感到孤独和迷茫。德国和美国文化在他心底冲撞着,难以调和。他也曾尝试着向好莱坞靠拢,却屡屡碰壁。其中,电影《哈麦特》的大部分镜头都被科波拉要求重拍,以至影片的发行时间比预想中推迟了三年多。

《德州巴黎》中,文德斯用荒漠的画面和大段的留白,展示了一种虚空的情绪。文德斯大概自己也在问:我是谁?美国是什么?我想要什么?

4公路

虽然对好莱坞的“套路”和工业化很反感,文德斯还是自觉不自觉地吸收了很多美国电影的养分。荒漠有西部片的元素,而没有尽头的公路似乎也有公路片的影子。

公路是人生成长的象征。路上的风景遭遇,就是我们人生中的悲欢离合、风风雨雨。柴维斯通过公路找回了亲情,他还将通过公路去找寻自我。

来到好莱坞,文德斯不得不向“美帝国主义”的文化低头。为了市场考虑,在电影的末尾,他通过男女主人公的对白,把虚虚实实的故事讲的明明白白,甚至安排珍去了宾馆,与儿子相见。大概观众实在不忍接受这么一个可爱的男孩既没了爹又没了妈吧。

可是,文德斯注定不是个愿意老老实实待在家里的人。他异乡者的困惑还未解,他漂泊的情绪还未散,他的灵魂还无处安放。他必须让柴维斯继续上路。这是一条从天国到凡间再去天国的路,也是人类从天生的纯粹到世俗的虚浮再到哲学的纯粹的路。

叔本华说:一个人只能与自己达成最完美的和谐,而不是与朋友或者配偶。完全、真正的内心平和和感觉宁静——这是在这尘世间仅次于健康的至高无上的恩物——也只有在一个人孤身独处的时候才可觅到。

每个人都走在各自的朝圣路上,无法向别人甚至自己说清心目中的圣地究竟是怎样的。

柴维斯看似古怪的行动,不是性格乖张,也不是少不更事。世人笑他太疯癫,他笑世人看不穿。归根结底,这是你的德州,却是我的巴黎。